剣道の段位を徹底解説!初段から八段までの審査内容や合格率とは?

剣道に励む多くの人が目標とする「段位」。自身の成長の証であり、次のステップへ進むための大きなモチベーションになります。

しかし、「何段からすごいの?」「審査って何をするの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、剣道の段位制度の基本から、初段から最難関である八段までの受審資格、審査内容、そして気になる合格率まで、分かりやすく解説します。段位審査への理解を深め、日々の稽古の参考にしてください。

剣道の段位制度とは?

剣道における実力を示す指標として、「段位」と「称号」の二つの制度が並立して存在します。これらは剣道家としての技術的な力量と、指導者としての成熟度をそれぞれ示すものです。両者の違いを理解することで、剣道の奥深さをより一層感じることができるでしょう。

剣道の強さを示す「段位」

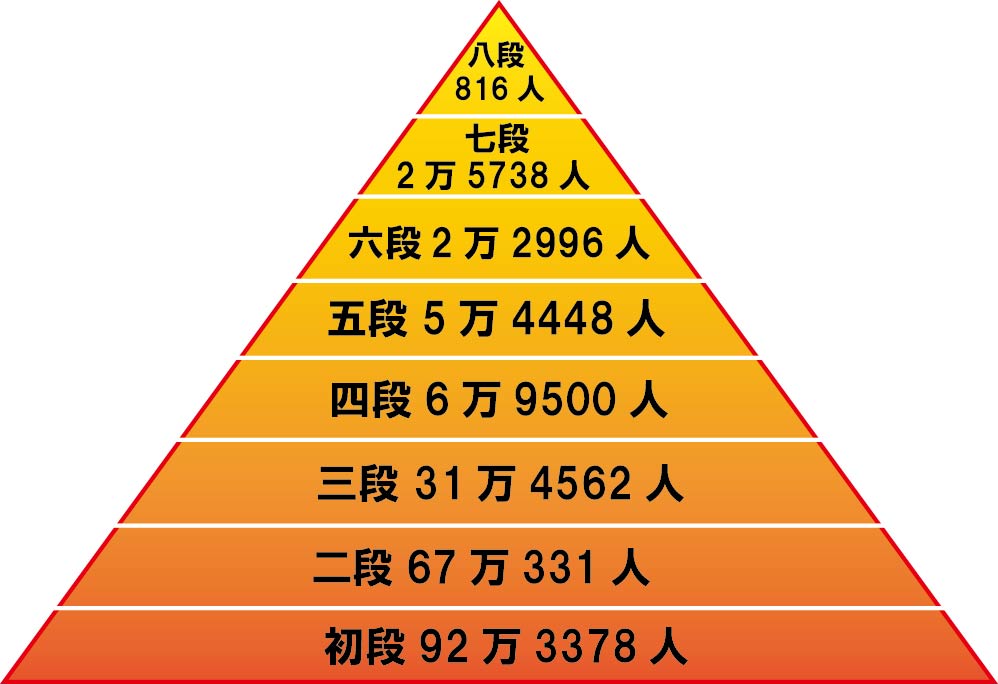

段位は、主に剣道の技術的な力量を示すものです。全日本剣道連盟の規定では、初段から八段までが設定されており、数字が大きくなるほど上位となります。段位は、定められた期間の修行を経て、審査会で実技や日本剣道形、学科試験の能力を評価されることで授与されます。

例えば、初段は「剣道の基本を修習し、技倆良なる者」とされ、段位が上がるにつれてより高度な技術と精神的な要素が求められます。まさに、日々の稽古の積み重ねが形となって現れるのが段位なのです。

指導者としての成熟度を示す「称号」

段位が技術的な力量を示すのに対し、「称号」は指導力や識見、人格といった、剣道人としての総合的な完成度を示すものです。称号には下から「錬士(れんし)」「教士(きょうし)」「範士(はんし)」の三つがあります。

これらは六段以上の高段者でなければ受審資格がなく、加盟している剣道連盟会長の推薦が必要となるなど、取得のハードルは高いです。「範士」は称号・段位を通じて最高位と位置づけられており、すべての剣道家が目指す究極の目標と言えるでしょう。

剣道の段位一覧と受審資格

剣道の昇段審査には、段位ごとに受審資格が定められています。特に、前の段位を取得してからの「修行年数」が重要となり、着実に段階を踏んでいく必要があります。

ここでは、初段から八段までの主な受審資格と、求められる技術水準の目安について解説します。

| 段位 | 修行年限 | 年齢制限など |

| 初段 | 一級受有者であること | 満13歳以上であること |

| 二段 | 初段受有後、1年以上 | なし |

| 三段 | 二段受有後、2年以上 | なし |

| 四段 | 三段受有後、3年以上 | なし |

| 五段 | 四段受有後、4年以上 | なし |

| 六段 | 五段受有後、5年以上 | なし |

| 七段 | 六段受有後、6年以上 | なし |

| 八段 | 七段受有後、10年以上 | 満46歳以上であること |

初段:剣道の基本を修習した証

剣道の段位のスタートラインである初段は、「一級」を持つ満13歳(中学2年生)以上の人が受審できます。

審査では、正しい着装や礼法、そして基本的な打突ができているかが問われます。剣道の第一歩として、多くの剣道少年・少女が目標とする段位です。

二段・三段:基本を習得し錬磨する

二段は初段取得後1年以上、三段は二段取得後2年以上の修行が必要です。これらの段位では、基本に加えて、より確実な技術や気迫が求められます。高校生や大学生が主な受審層となり、部活動などを通じて熱心に稽古に励んだ成果が試される段階です。

三段までは、多くの場合、都道府県の剣道連盟が主催する審査会で受審します。

四段・五段:応用技と錬熟度が問われる

四段からは、求められるレベルが一段と上がります。「基本と応用を修熟し」(四段)、「基本と応用に錬熟し」(五段)と規定されているように、単に技ができるだけでなく、状況に応じた応用力や技の熟練度が審査の重要なポイントとなります。

このあたりから合格率が厳しくなり始め、剣道家としての一つの壁と感じる人も少なくありません。

六段以上:精義に達した高段者への道

五段以下の審査が各都道府県で行われるのに対し、六段以上の審査は全日本剣道連盟が主催する全国審査となります。六段は「剣道の精義に錬達し」、七段は「剣道の精義に熟達し」と、高いレベルが要求されます。

そして、最難関とされる八段は「剣道の奥義に通暁、成熟し、技倆円熟なる者」とされ、46歳以上で、かつ七段取得後10年以上の修行を積んだ者のみが挑戦を許される、まさに剣の道を極めた者に与えられる段位です。

剣道の段位審査で問われること

昇段審査では、単に試合の勝ち負けを競うのではありません。日々の稽古で培った技術、理合への理解、そして剣道人としての心構えが総合的に評価されます。

審査は主に「実技審査」「日本剣道形」「学科(筆記)試験」の三つの要素で構成されています。

実技審査:気剣体一致の有効打突

実技審査は、受審者同士が竹刀を交えて行います。時間は段位によって異なりますが、約1分から2分程度です。試合とは異なり、一本を取ることだけが目的ではありません。

審査員は、構え、気合い、攻め、打突の機会、打突後の残心など、一連の動作における「気剣体一致」の有効打突ができているかを厳しく見ています。正しい姿勢と理にかなった技で、その段位にふさわしい力量を示さなければなりません。

日本剣道形:理合の深い理解

日本剣道形は、剣道の根本的な理合(技術の理論や原則)を学ぶために定められた形です。審査では、木刀を用いて指定された形を演武します。段位によって演武する本数が異なり、初段では太刀の形3本目までですが、四段以上になると太刀の形7本と小太刀の形3本すべてを行います。

形の正確さはもちろん、気合い、間合い、呼吸など、形の持つ意味を深く理解した上での演武が求められます。

学科(筆記)試験:剣道の知識と見識

学科試験は、剣道の理念や歴史、技術、審判法などに関する知識を問う筆記試験です。単に知識を暗記するだけでなく、自身の言葉で剣道に対する考えを述べることが重要です。

日頃から剣道に関する書籍を読んだり、先生の話に耳を傾けたりして、見識を深めておくことが合格への鍵となります。

剣道の段位の合格率と難易度

昇段審査は、段位が上がるにつれて難易度も高くなっていきます。特に、多くの剣道家が「壁」と感じる段位が存在します。ここでは、各段位のおおよその合格率と、その難しさについて見ていきましょう。

| 段位 | 合格率(目安) |

| 初段 | 80~90% |

| 二段 | 60~70% |

| 三段 | 40~50% |

| 四段 | 30~45% |

| 五段 | 20~30% |

| 六段 | 20~30% |

| 七段 | 15~25% |

| 八段 | 1%未満 |

初段から三段までの合格率

初段の合格率は約80~90%と高く、基本的な稽古を真面目に続けていれば、合格は十分に可能です。

二段は約60~70%、三段は約40~50%と徐々に合格率は下がっていきますが、高校や大学で熱心に活動している層にとっては、着実に乗り越えられる段位と言えるでしょう。

四段・五段の壁と合格率

四段からは難易度が大きく上がります。合格率は30~45%前後、五段では20~30%前後となり、ここで初めて不合格を経験する人も少なくありません。

四段以上は「指導者レベル」とも見なされ、基本に忠実であることに加え、応用力や風格といった要素も評価されるため、審査が格段に厳しくなるのです。

最難関と言われる六段以上の合格率

六段以上の審査は、全日本剣道連盟が直接行う全国審査となり、その基準は全国で統一されます。直近の六段の合格率は25~30%、七段では15~25%となっております。

そして、剣道における最難関試験と称される八段審査の合格率は、わずか1%未満で難しいと言われることもあり、まさに心技体すべてを極めた一握りの剣道家のみが到達できる境地です。

剣道の段位を取得する価値

昇段審査に合格し、新しい段位を授与されることは、剣道家にとって大きな喜びです。しかし、段位を取得する価値は、単なる名誉だけではありません。

自身の成長を実感し、社会的な信頼を得て、さらには指導者としての道を歩むきっかけにもなります。

技術と精神的な成長の証明

段位は、それまでの稽古の成果が公に認められた証です。昇段という明確な目標に向かって努力し、それを達成する経験は、大きな自信につながります。

また、上位の段位を目指す過程で、より高度な技術や深い精神性を追求することになり、剣道家として、そして一人の人間として大きく成長することができるでしょう。

社会的な信頼性の向上と履歴書への記載

剣道の段位は、その人の忍耐力や継続的な努力を客観的に示す指標として、社会的に広く認知されています。履歴書に記載する際は、「全日本剣道連盟〇段」と正式名称で書くことで、自己PRの一環として有効に活用できます。

特に高段位であればあるほど、目標達成能力や精神的な強さの証明として、高く評価されることがあります。

指導者としての道を開く

一般的に、四段以上になると指導者として認められるようになり、地域の道場や学校で後進の指導にあたる機会が増えてきます。自身の経験を次世代に伝えることは、剣道の普及・発展に貢献すると同時に、自身の学びをさらに深めることにも繋がります。

段位を取得することは、剣道を「習う」立場から「教える」立場へとステップアップするための重要な資格となるのです。

剣道の段位審査に関するQ&A

ここでは、剣道の段位審査に関してよく寄せられる質問にお答えします。費用や有効期限など、受審を考える上で知っておきたいポイントを確認しましょう。

審査にかかる費用はどのくらい?

昇段審査には、「審査料」と合格後に支払う「登録料」が必要です。金額は受審する段位や各都道府県の剣道連盟によって異なります。

あくまで目安ですが、審査料は数千円から一万円以上、登録料は一万円前後から数万円と、段位が上がるにつれて高額になる傾向があります。事前に所属する連盟の要項を確認しておきましょう。

段位に有効期限はありますか?

一度取得した段位に有効期限はなく、生涯有効です。全日本剣道連盟に登録され、データベースで管理されます。長いブランクを経て稽古を再開した場合でも、以前に取得した段位から次の段位を目指すことができます。

飛び級はできますか?

原則として、段位を飛び越えて受審することはできません。初段、二段、三段と、定められた修行年数を経て、一つずつ順を追って昇段していく必要があります。

ただし、全日本剣道連盟の規定には、長年海外にいたなどの特段の事由がある場合に、年齢に応じて特定の段位を受審できる例外的な措置も存在しますが、適用されるケースは稀です。

まとめ

剣道の段位は、単なる強さの階級ではなく、長年の稽古を通じて培われた心・技・体の成長の証です。初段から始まり、各段位で求められる基準を一つひとつ乗り越えていく道のりは、まさに剣道の理念である「人間形成の道」そのものです。

審査の合格率は段位が上がるにつれて厳しくなりますが、明確な目標があるからこそ日々の稽古にも一層身が入ります。この記事が、皆さんの段位への理解を深め、今後の剣道修行への一助となれば幸いです。

また、栄光武道具では、段位審査に挑む方々に向けた高品質な防具・竹刀・稽古着を多数取り揃えています。見た目の美しさと機能性を兼ね備えた防具や、審査にふさわしい上質な袴・胴着など、あなたの実力を最大限に引き出す道具選びをサポートいたします。段位取得を目指す剣士の皆様に、最適な一式をご提案いたします。